-種類と揺れ方の違いを知ろう!-

ニュースで地震の情報を聞くと、「プレート境界型」「直下型」「深発地震」 など、さまざまな種類があることに気づくかもしれません。また、地震が発生したとき、「最初は小さな揺れで、後から大きく揺れた」と感じたことはありませんか?

実は、地震の種類によって揺れの伝わり方や影響が異なります。 今回は、地震の発生メカニズムと揺れの特徴について、一緒に見ていきましょう!

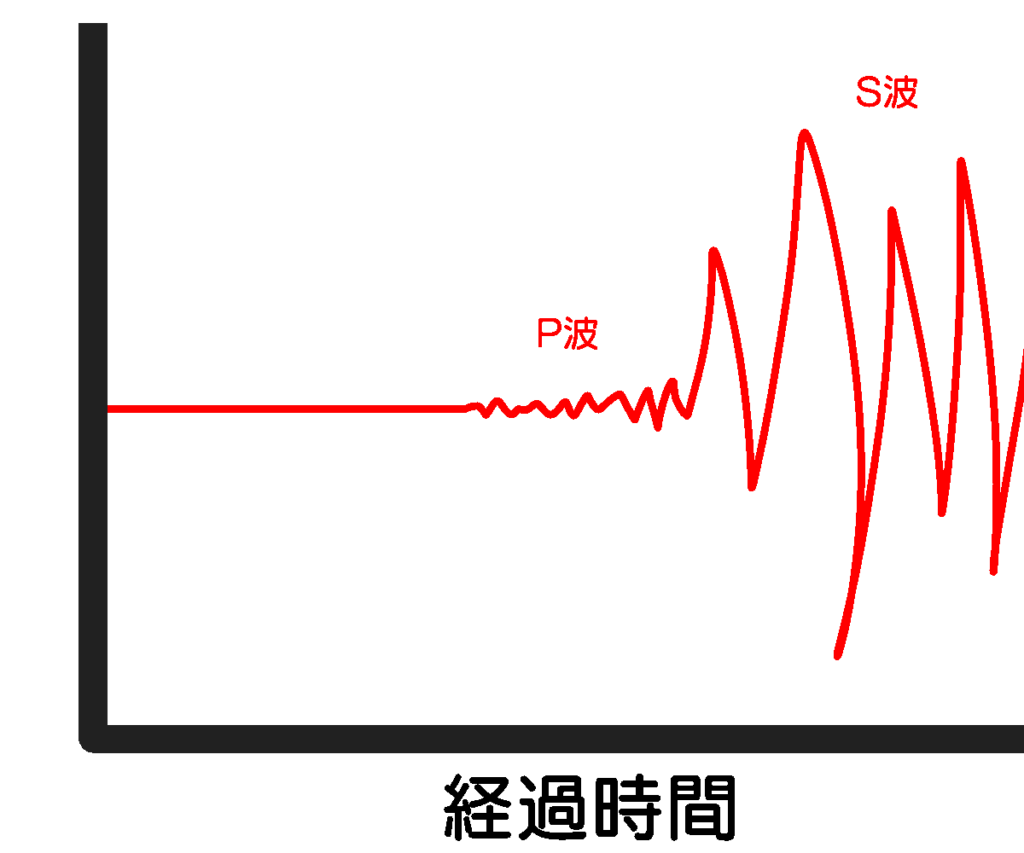

1. 地震の揺れはどう伝わる? P波とS波

「P波」「S波」という言葉、学校の授業で聞いたことがある方もいるかもしれません。これらは地震による揺れが地面を通じて伝わる“波”の種類を表しています。

P波(Primary Wave)

・最初に感じる小さな揺れ(初期微動)

・揺れの伝わるスピードが速い(秒速約5~7km)

・ドンッと突き上げるような揺れ方(縦揺れ)

・固体・液体の両方を伝わる

S波(Secondary Wave)

・後から到達する大きな揺れ(主要動)

・揺れの伝わるスピードがP派より遅い(秒速約3~4km)

・横揺れ(地面が大きく揺れる)

・固体のみを伝わる

地震が発生すると、最初に P波 が届き、その後 S波 が到達します。

S波の方が建物に与えるダメージが大きく、本格的な揺れの正体はS波であることが多いのです。

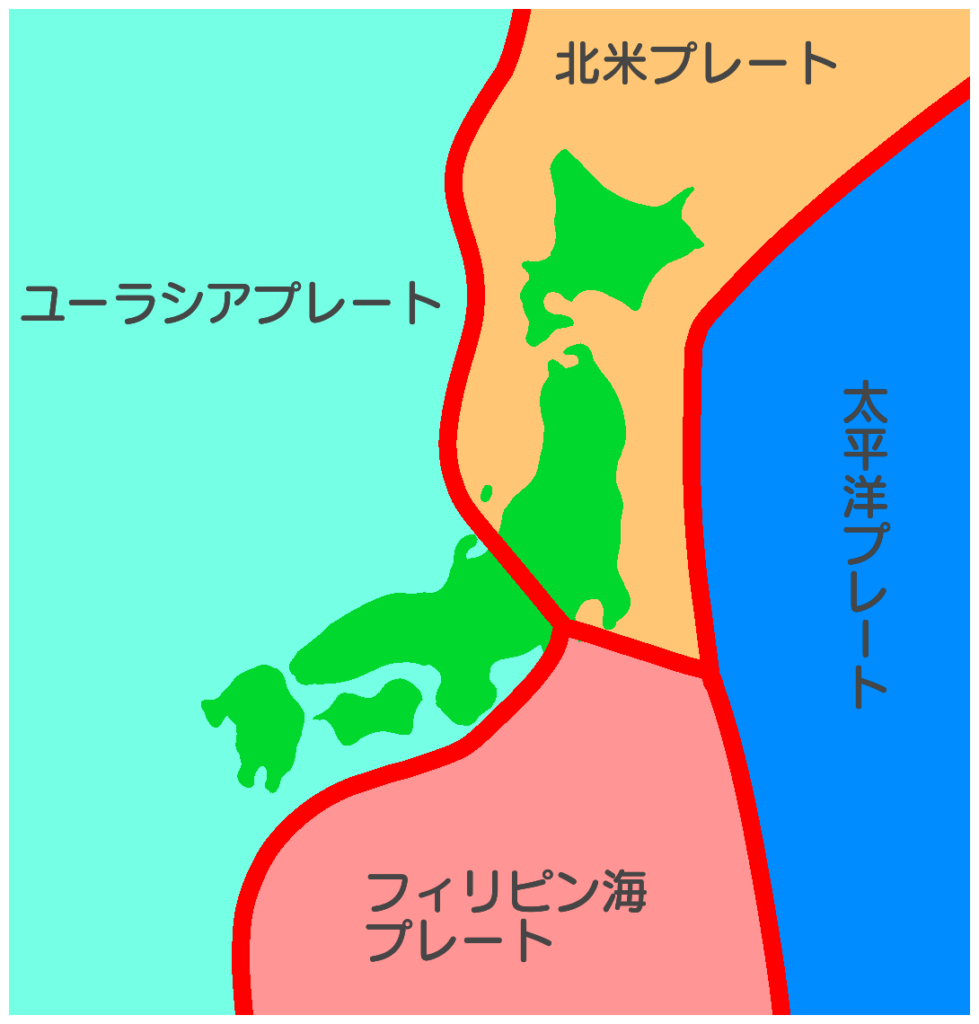

2. 地震はどこで起こる? 発生のメカニズム

地震は、大きく分けて 「プレート境界型地震」「内陸直下型地震」「深発地震」 の3種類に分類されます。

①プレート境界型地震(海溝型地震)

日本の周辺には、いくつものプレートがひしめき合っています。海側のプレートが陸のプレートの下に沈み込む際にひずみが蓄積され、限界に達すると跳ね返るように動くことで地震が発生します。

▶ 特徴

・震源が海底であるため、津波を伴うことが多い

・広い範囲で強い揺れが発生する

・発生間隔は数十年〜数百年単位

▶ 代表例

・2011年 東日本大震災(M9.0)

・2003年 十勝沖地震(M8.0)

②内陸直下型地震(活断層地震)

プレートの動きによって、陸地にある活断層がずれ動くことで発生する地震です。震源が浅く、震度が大きくなりやすい のが特徴です。

▶ 特徴

・都市部の地下で発生することがあり、被害が大きくなりやすい

・発生間隔が長く、いつ起こるか予測が難しい

・短時間で激しく揺れる(震度が大きくなりやすい)

▶ 代表例

・1995年 阪神・淡路大震災(M7.3)

・2016年 熊本地震(M7.3)

③深発地震(スラブ内地震)

沈み込んだプレートの内部で発生する地震です。震源の深さが 100km以上 と深く、比較的ゆっくりとした揺れ方をします。

▶ 特徴

・震源が深いため、揺れが広範囲に伝わる

・揺れは比較的ゆっくりしているが、長時間続くことがある

・地表での被害は比較的少ないことが多い

▶ 代表例

・2014年 伊予灘地震(M6.2)

それぞれの地震が、異なる場所・深さで異なるタイプの揺れを引き起こすという点を押さえておきましょう。

3.地震の種類による建物への影響

地震の種類や揺れの伝わり方によって、建物が受ける影響にも違いがあります。

・プレート境界型地震 (海溝型地震)

→ 長周期の揺れが続くため、高層ビルや橋などの大型

構造物が影響を受けやすい

・内陸直下型地震(活断層地震)

→ 強い揺れが短時間で発生し、特に古い建物や

木造住宅に被害が出やすい

・深発地震(スラブ内地震)

→ 広範囲に揺れが伝わり、比較的影響は少ないが、

地盤の影響で局所的に震度が大きくなることもある

揺れの特徴を知ることは、どんな建物にどんな対策が必要かを考えるヒントになります。

まとめ

地震の種類と発生メカニズムを知ることで、それぞれの地震がどのような揺れを引き起こすのかが理解できましたね。

特に、最近よく聞く 「首都直下型地震」 は、内陸直下型地震に分類されます。都市部の地下で突然発生し、強い揺れが短時間で建物を襲うため、早めの対策(耐震性の確保)が重要 です。

また、南海トラフ地震 など特定の名称がついた地震に注目が集まりがちですが、地震は日本全国どこでも発生する可能性があります。 地域に関わらず、今のうちに 耐震診断や補強を検討することが、安全への第一歩 になります。

正しい知識を持ち、日頃からしっかりと備えていきましょう!