VINTAGE

ヴィンテージ物件の魅力

「設計に関わるすべてのことを『建築』だと考える。」一級建築士 山野井靖

一級建築士 山野井靖氏

株式会社山野井靖建築事務所|https://www.yyamanoi.com/

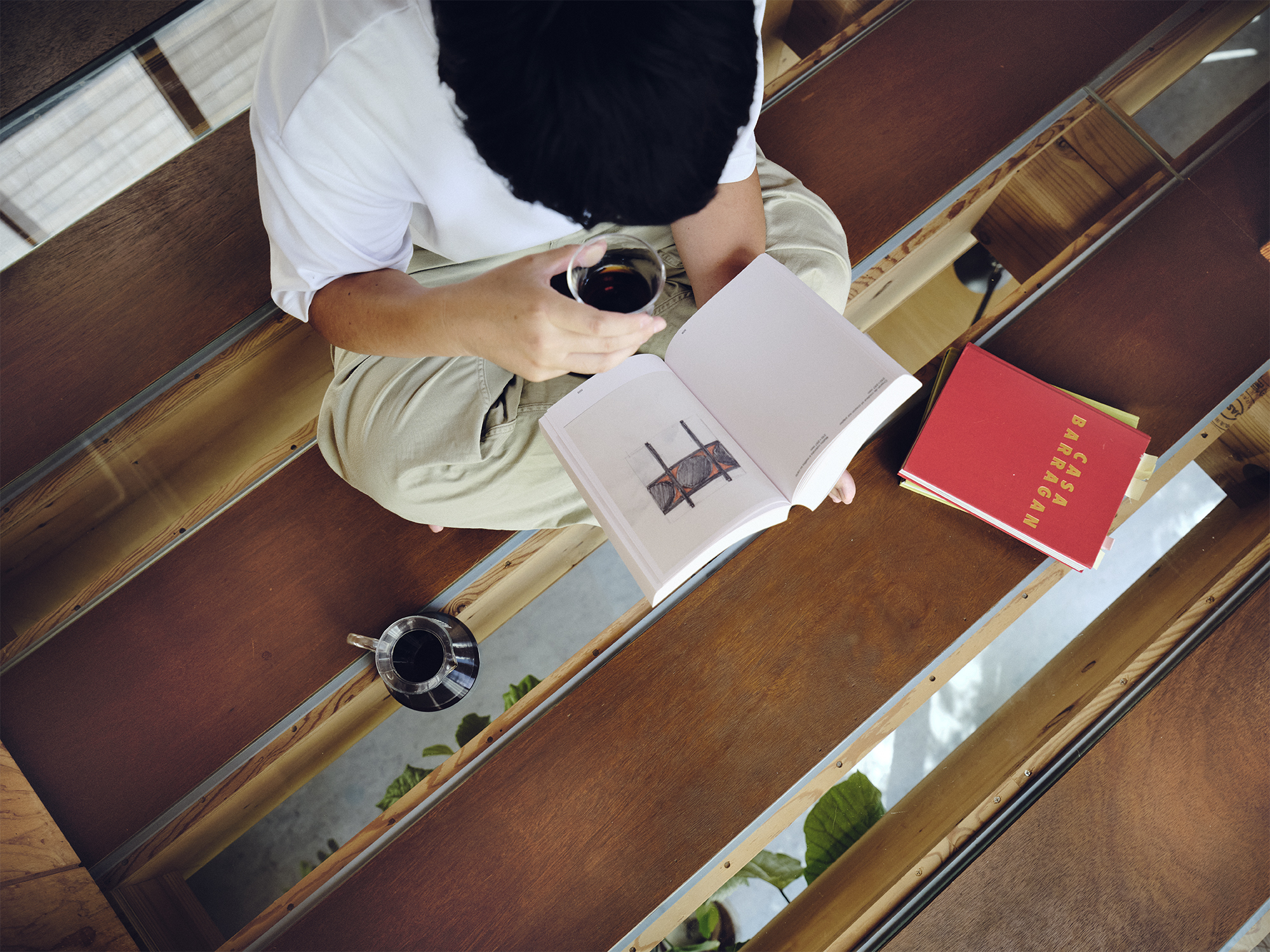

―今日はお時間をいただきありがとうございます。道路に面した細長い形、開放的な窓が印象的な事務所ですね。

元々はサザエさんの街として知られる桜新町に事務所を構えていましたが、6年前に今の世田谷区粕谷に自身で設計して自宅兼事務所を構えました。南側に少し歩くとウルトラマンの街、祖師谷ですので、街の雰囲気はサザエさんからウルトラマンに変わった感じです(笑)。

日中は、天井のガラスのスリットから光がふんだんに入ってくるので、中にいても外にいるような開放感で過ごせます。この敷地は間口が約15メートル、奥行きが4メートルという狭小住宅です。

上から見ると少し歪な台形をしていて、玄関から事務所の奥に進むにつれて幅が狭くなっています。

目の前の道路が『都市計画道路』で、将来的には調布の方まで延びていくらしいのですが、インフラである電気やガス、電話線などが全て地中に埋められているので電柱もなく、景観がスッキリしています。

ヒマラヤスギや桜の風景も良かったので、窓を大きく取りました。「通りからジロジロと中を覗かれない?!」と心配されますが、ガラスの反射があるので、意外と外からは中が見えにくくなっています。

―山野井靖建築事務所を設立されるまでのキャリアについて教えていただけますか。

大学時代にいろんな建築家の方が集まった展覧会で、初めて藤本さんの作品を模型で見て、ショックを受けたのがきっかけです。というのもそれが、ものすごく変な建物だったんです(笑)。スラブと呼ばれる床だけを積み重ねたような建物で、正直、全く建築には見えませんでした (笑)。でも逆に興味を惹かれ「この人はどんな方なんだろう?」と知りたくなりました。

その後、住宅課題賞という首都圏の大学の住宅課題を集めて展示、審査、講評する展示会に藤本さんが審査員として来ていたので、展示会の終了後に、アルバイトやインターンの雇用がないか聞いてみたんです。

そしたら「明日からでも、いつでも来てくれてよいですよ」みたいな感じで言ってもらって、事務所に通うようになりました。

当時はインターン制度がなかったのでオープンデスクという形で仕事を手伝わせていただき、卒業後も就職活動は全くせず…というか大学院に行くことも考えたのですが、結果的には就職希望で藤本事務所に行きました。

その後、藤本事務所が武蔵野美術大学の美術館図書館のプロポーザルで最優秀賞を選定されたのを機にスタッフとして雇っていただくことになりました。

一級建築士 山野井靖氏

―大学院を選ばなかったのはどうしてですか?

面接の最後に藤森さんから直接「君は私の研究室で歴史の研究をしたいのですか? それとも設計がしたいのですか?」と尋ねられ「設計をしたいです」とお答えしたら、「じゃあ、ここではないね」と言われたのを覚えています。

そういうこともあって、藤本事務所に入りました。

少し話が脱線しますが、僕が初めて藤本事務所で担当したのが、栃木県宇都宮市の社用地を活用し、東京ガスのショールームを作る仕事『SUMIKA Project』だったんです。

全体プロデュースを伊東豊雄さんが担当され、藤森照信さん、西沢大良さん、藤本さんがプロジェクトに参加しました。その時に久しぶりに藤森さんにお会いすることができたので「僕は東大の藤森研を受けたのですが、覚えていますか?」とお尋ねしたら、覚えていないと(笑)。まぁ、そうだよなと思いつつ、当時藤森さんに言われた言葉をお伝えしたところ「藤本のところでこんなにいい建築を作れるなんて、君が一番望んでいたことだろう。結果的に一番、理想的なことをやれているんじゃないか」と言っていただいて、すごく嬉しかったのを覚えています。

―藤本壮介建築設計事務所にはどのくらいの期間、在籍されたのですか?

オープンデスクの期間を入れて5年くらいです。

その中で携わった武蔵野美術大学の図書館の改修が、僕にとっては初めてのリノベーションのプロジェクトでした。

武蔵野美術大学の図書館はもともと芦原義信さんという著名な建築家が設計し、1967年に建設された建物です。それを2010年に藤本事務所でリノベーションしたというか。正確には、旧図書館は壊さずに美術館にリノベーションし、隣に図書館を増築して『美術館・図書館』として生まれ変わったのですが、僕はそのリノベーションの方に携わらせていただきました。

以来、今日までやっていることは大きく変わっていなくて、建物のリノベーションをしたり、新築にも携わったり、ということを続けています。

―独立されるきっかけを教えてください。

先ほどお話しした東京ガスの『SUMIKA Project』でお世話になった造園屋さんに「自社のショールームを作りたいから、山野井くんにお願いしたい」と言っていただいたんです。

それを藤本さんに相談したら「それは山野井に来た仕事だから自分でやってみたらどうだ? 独立するタイミングなんじゃないか」と言っていただいたのがきっかけで個人事業主を始めました。

ただ、個人でお仕事をお引き受けした直後に東日本大震災が発生して…。

それによって『ホットスポット』と呼ばれる空気汚染が起きてしまい、2ヘクタールにも及ぶ広大な山々の表面を、30センチ程度すきとらなければ工事が進められないことになり、プロジェクト自体が止まってしまいました。どうしようかと思案していたら、上野藤井建築研究所に勤める友人から「東京大学柏の葉駅前キャンパスの設計をサポートしてくれないか」と声を掛けてもらって設計をお手伝いしました。

それが実績となって久米設計の友人から「豊田工業大学のキャンパスの設計を手伝って欲しい」と声を掛けてもらい設計に参加することにしました。

そんなふうに、しばらくは友人の繋がりで働いていたのですが、2つのキャンパスの設計に携わったあと「結局、自分の仕事はしていないよな」と思い至り、改めて自分は何をしたいのかを考えてみたんです。その時にふと、子供の頃に思い描いていた「村長になる」という夢が蘇ってきました。

―村長?! 壮大な夢ですね!

今はもう長野市に合併されたので『長野市』になっていますが、まわりが全部、山に囲まれているような場所で育ちました。

その時に、自分の住んでいる村がどんどん過疎化していく状況を見ていたこともあって、子供の頃から『まちづくり』にはすごく興味がありました。

村長さんのところに足を運んで「村長になるのはどうすればいいのか?」と話を聞かせていただいたこともあります(笑)。

そのことを、自分の将来を考えている時にふと思い出し「もっと身近なところからまちづくりに関わる仕事がしたい」という考えに行き着きました。

株式会社山野井靖建築事務所©兼下昌典

―それによってご自身の仕事にはどんな変化があったのですか。

ちょうど、建築家の安藤忠雄さんが「これからは建てずに、すでにあるものを活かすリノベーションの時代だ」とキャッチーに言い始められた時期だったので、そのことに影響を受けた部分もあったのかもしれません。

それで、当時、比較的小さな建物のリノベーションの設計をしていたSPEACという会社のスタッフ募集を見て応募してみたんです。

そしたら、採用していただけることになった。その中で改めてまちづくりと建築を並行して考える面白さを知り、今度はそれを自分自身でも組み立ててやってみたいと思ったことが一級建築士事務所の設立に繋がりました。

このときにすでに、設計歴としては、13年くらいになっていたこともあって様々な設計事務所から、下請けとして仕事を手伝ってもらえないかとお話をいただいたことも背中を押されました。

事務所を開設した当初は、部分的に確認申請だけをするとか、共同設計という形で設計するとか、調査だけを行うみたいな感じだったのですが、そうこうしているうちに直接、個人のお客様や様々な企業から仕事のご依頼が続き、今に至ります。

また、自分の事務所を設立してすぐにホームインスペクター(住宅診断士)も始めていたので、それも大きかったのかもしれません。

―ホームインスペクターの資格を取得されたきっかけを教えてください。

SPEACで勤めていた時に、さくら事務所のホームインスペクションの報告書をもらって設計をしたのがきっかけです。

さくら事務所は日本に初めてホームインスペクションを取り入れた、ホームインスペクションのリーディングカンパニーです。

そこで建物のコンディションだけを調査する仕事があると知り、「それなら最初の調査から自分がやって、設計に反映させていくのが一番理想的だな」と考えるようになりました。

もちろん、一般的な設計者のように、建物調査だけを調査会社にお願いするのも一つの手ですが、私は、他社や他人の調査報告内容を信じて設計にあたることに少し疑問を持ったというか(笑)。自分の目で確かめて設計したいと思ったのもありました。

―あまり耳馴染みのない資格ですが、建築家の方で取得されている方は多いのですか?

正確には既存状況調査技術者という資格で、NPO法人の日本ホームインスペクターズ協会の試験に合格した公認ホームインスペクターのことを指しますが、建築家でこの資格を持っている人は多くはないんじゃないかと思います。

いや…資格自体は一級建築士に比べると取得しやすい資格ではあるので、持っている人はいるかもしれないですけど、実際に実務としてやっていないというか。「運転免許は持っているけどペーパードライバーです」みたいな感じで、本当の意味で調査ができる人はかなり数が限られているんじゃないかと思います。

―ヴィンテージ物件を扱う上では、特に役に立ちそうですね。

そうなんです。中古に限らず新築の戸建てや共同住宅、一棟ビルの不具合や劣化調査にも役立ちます。

私は、大きな建物の調査から設計までを一貫して請け負ったりもしていますが、建物が大きくなれば、当然、見る範囲が広くなり、コンクリートの中性化調査だったり、違う評価軸が必要になってきたりもします。

―最近では、キーマンさんが取得された三岸アトリエの裏手にあるマンションで、築55年の『カーサビアンカ』の設計も担当されたと伺いました。

長い歴史を持つビンテージ物件に携わるときは、どんなことを想像して、設計にあたられるのでしょうか。

あと10年利用できればいいのか、それとも50年、100年と長く存続させたいのかで、何をどのあたりまで改修すべきかが変わってくるからです。

その上で、今回の『カーサビアンカ』も然り、オーナーが長く存続させることを目指そうというご意向をお持ちなら、僕らが亡くなった後の、次の世代のことも想像して設計をします。

『リノベーションを選択する=建物イメージを後世に受け継ぐ』という考えが根本にあるため、「ああ、この街に、昔からこの建物あったよね」というイメージが大きく変わらないように、「懐かしさ」を残したままリノベーションをしたいと思っています。

実際「懐かしさ」という感情は、人間にしかないものらしく、だから世の中にはノスタルジーという言葉があるのだと思います。

ノスタルジーは別の表現だと『伝統』にも置き換えられます。

何でもいいのですが、例えば自分が通っていた学校や駅であったり、役所だったり、あるいは、東京駅や東京タワーだったり。それらの名前を言われたときにパッと朧げにイメージする全体像が、重要な記憶=懐かしさだろうと。だからこそ、その部分はできるだけ変えずに、しっかり後世に受け継ぎたいと思っています。

ただし、全くそのままの形だと今の時代にあっていないですし、面白くないので、ベタな言い方ですが、常に『伝統』と『革新』は同時に考えたいな、と。つまり、「変わっていないようにも思えるけど、よく見ると大きく変わっているようにも見える」とか「以前より少しだけ良くなっている」みたいなことは常に意識しています。

それによって、街に住む皆さんが「昔からあるあの建物ね」とか「あの人が住んでいた家よね」「あの会社が使っていたあの建物ね」といった記憶を受け継ぎながら、次の物語が編まれていくのが理想です。

カーサビアンカ ©三岸アトリエ 撮影:千葉正人

カーサビアンカ ©三岸アトリエ 撮影:千葉正人

―『革新』を求める上で、大事にされていることを教えてください。

すごく難しい質問ですが、その建物にとって求められている『今』がどういうものなのかを理解することです。

建物も人と同じように歳をとります。

歳をとるということは、いろんなことが複雑に積み重なってその建物のキャラクターを形成していくということでもあります。

そういうものと対話するように、その建物に求められている『今』を刻むこと。逆に、行きすぎてしまうと人々の記憶から切断されることにもなりかねないので、そのバランスはすごく意識します。

―ヴィンテージ物件を扱うにあたって、新築とはとは違う難しさを感じられることもありますか。

設計にあたって、新築とリノベーションの違いはあまりない気がします。

実際、僕自身は新築案件に携わるときも、リノベーションと同じ目線で、将来その建物がどんなふうに人々の記憶や街のシンボルになるのかを想像しながら、設計しています。

―面白さ、という点ではどうでしょう。

カーサビアンカ1階ー改修前2025.10ー ©三岸アトリエ 撮影:千葉正人

例えば何十年と使われてきた階段とか、雰囲気がいい感じに経年変化した内装材とか、大事にされてきた家具とか。

そんなふうに日常的に使われてきた人々の痕跡をどう扱うのかが改修の面白さです。

一方、新築の面白さは、その情報を1から作ることにあります。

どうすれば将来にエネルギーを持った『情報量』を持つ器になるのか。

つまり、何世代も引き継がれた『盆栽』に例えると、歴史を重ね、いろんな方に手入れされることで受け継がれてきた盆栽の枝葉を自分ならどう剪定して次の世代に受け継いでいくのかが改修の面白さで、種から育てて大きくしていくのが新築の面白さなのかな、と。

そういう意味では、それぞれ質の違う面白さがあるので、両方に興味があります。

ヴィンテージ物件って当たり前のことながら、劣化している箇所も多いのですが、僕にとってはそれこそが建築だと思っています。

なぜ劣化したのか、なぜヒビが入ってしまったのか、これは単なる水染みか、雨漏りか、結露か、どこから入ってきたのかなど、そういう細かなコンディションやメカニズムにすごく興味を惹かれます。

また、それらを知ることが「こういう設計をすると雨が入ってくるんだ」という学びにも繋がりますし、設計に活かすこともできる。すなわち、僕自身は設計に関わるすべてのことを『建築』だと捉えています。

―最後に、ヴィンテージ物件を購入する方に向けて、設計者兼ホームインスペクターとしてのお立場でアドバイスをいただけると嬉しいです。

1981+(旧耐震に特化した不動産流通仲介サイト https://1981plus.jp/)に掲載されているのはビルが多いので、築古の『ビル』を購入することを前提にお話しします。

まずは、先ほども少しお話しした、購入するビルが築何年で、あとどのくらい使用したいのかは明確にすべきだと思います。

あと20年くらい使い、その後、解体して新築しようと思っているのか、『三岸アトリエ』や『カーサビアンカ』のようにこの先も後世にずっと受け継いでいきたいと考えているのか。

それを明確にイメージすることで、ご予算の中で何を優先すべきかが見えてきます。

構造や雨漏りがある部分の補修や、建築基準法の違反があった場合はその部分の改修、それに、耐震補強は絶対に入れなくちゃいけないな、とか。

住居として貸し出すなら居住性を上げるために断熱材の更新や、サッシの更新もしなくちゃ、とか。こうした優先順位を整理・リスト化できれば、僕たち設計者としては、優先順位のここまではできそうだとか、「ご予算的に今回はここまでしか難しそうだから数年後にこれ以降をやりましょう」といった提案もできます。

株式会社山野井靖建築事務所©兼下昌典

株式会社山野井靖建築事務所©兼下昌典

―ありがとうございます。今後、山野井さんご自身はどんなお仕事をしていきたいとお考えですか。

僕の友人が、小さな建物を購入しリフォームを行い、賃貸にするというオーナー業をしているんですが彼に「山野井くんもやってみなよ」と言われて、意外とその気になっています(笑)。

自分で劣化調査ができて、リノベーションの設計もできて、どのくらいのコストがかかって補修できるのかが判断できるので、この建物は良い建物になりそうだなというのもなんとなく分かりますからね。

それが「まちづくり」にもつながるのなら、なおさらやってみたいです。

―ちなみに、村長さんになる未来はもう考えていらっしゃらないですか?

自分の住んでいた村がなくなっちゃいましたからね。

そうなると長野市長を目指すしかなくなるので…どうかな(笑)? でもいつかは長野に戻りたいという思いもあるので、その時は、本格的に考えてみるのもよいかもしれません(笑)。

インタビュー・文/高村美砂(フリーランスライター)